Por Miguel Metelo de Seixas e Isabel Paço d’Arcos.(1)

I – AS BANDEIRAS REAIS DA DINASTIA DE BORGONHA (SÉC. XII – XIV)

Falar em génese da bandeira nacional é abordar um tema que se presta a equívoco imediato. O mesmo equívoco e problemática que irremediavelmente envolve o conceito ideológico e temporal de nacionalidade. Na realidade, as bandeiras que apresentamos na primeira parte, funcionavam essencialmente como sinais identificadores do Rei de Portugal, só se podendo considerar como bandeiras nacionais através de uma abordagem lata e de certo modo retrospectiva. Pois à imagem da nação fundada no século XII e dotada de continuidade histórica (ou mesmo de uma certa missão histórica) a construção historiográfica fez corresponder outra imagem, construída em espelho: a de uma certa continuidade dos símbolos nacionais, entre os quais a bandeira. Mas essa continuidade só existe, de facto, como construção historiográfica nacionalista, porque as primeiras bandeiras que aqui abordaremos, vincamo-lo de novo, são, fundamentalmente, sinais identificadores do Rei e não da Nação.

É certo que na ideologia medieval e moderna o Rei, cuja origem dinástica se prende sempre com uma escolha divina, encarna e representa o conjunto dos seus súbditos, o povo sobre o qual reina. E será nesse âmbito que poderemos considerar as bandeiras régias como símbolos do próprio Estado; quanto a tratá-las como símbolos da nação, isso depende estrictamente de sabermos quando podemos começar a falar de sentimento nacional e de quando esse sentimento se passa a rever na figura e consequentemente na bandeira do Rei – tema complexo da história das mentalidades, que ultrapassa em muito o âmbito deste. Falando pois das bandeiras reais usadas ao longo da primeira dinastia reinante em Portugal, a Casa de Borgonha, convém salientar que não chegou até nós nenhum exemplar delas, o que se compreende facilmente quando temos em conta a dificuldade extrema de conservação de materiais tão perecíveis. Sabemos da existência e das características dessas bandeiras pelas referências que lhes são feitas na documentação coeva, pela legislação que regulamenta o seu uso e pelas fontes heráldicas (partindo da hipótese, perfeitamente credível, de que o conteúdo das bandeiras acompanharia a evolução das armas dos Reis de Portugal). É portanto assim, pelo conjunto destas fontes, que nos é possível fazer uma reconstituição provável do que seria o formato e o conteúdo das bandeiras dos Reis da I dinastia.

DO CONDE DOM HENRIQUE AO REI D. AFONSO HENRIQUES (? – 1185)

Muitas e pertinentes dúvidas pairam sobre a bandeira usada pelo Conde D. Henrique e por seu filho D. Afonso, primeiro Rei de Portugal. Contudo, parece inquestionável crer que ambos terão ostentado bandeira própria, pelo menos nos campos de batalha, pois tal era o costume então vigente na Europa e em particular na Borgonha de onde era natural D. Henrique. Porém, nada nos referem as fontes coevas acerca da constituição dessas bandeiras. Uma tradição posterior, baseada em parte nas armas heráldicas supostamente usadas por D. Henrique, veio atribuir ao Conde o uso de uma bandeira branca carregada de uma cruz. Esta bandeira apontaria para a origem e qualidade de D. Henrique como cruzado borgonhês. A Reconquista, com efeito, era equiparada a uma guerra santa ou cruzada contra os islamitas que então dominavam parte substancial da Península Ibérica. Como tal, faria sentido que D. Henrique ostentasse o símbolo maior dos cruzados, precisamente a cruz de formato mais simples, e por isso chamada de “chã”. Igualmente se justificaria que essa cruz fosse azul, por ser essa cor por vezes escolhida pelos cruzados de origem borguinhã. Acresce que a escolha do azul se poderia prender ainda com o facto de ser essa a cor atribuída a Nossa Senhora, o que não é de somenos quando consideramos a importância que o culto mariano desde cedo alcançou na religiosidade medieval portuguesa.

Terão, afinal, D. Henrique e seu filho D. Afonso I feito uso desta bandeira ? Não dispomos de elementos que nos permitam responder com toda a certeza a essa pergunta e enquanto alguma pesquisa aturada não vier trazer descobertas fulgurantes, guardaremos a respeito desta questão uma posição prudente. A ausência de provas documentais impede-nos de afirmar peremptoriamente a existência desta bandeira, sendo no entanto inquestionável que estes soberanos tenham feito uso de bandeira própria. À falta de qualquer outra hipótese credível, a bandeira branca com a cruz de azul tem a seu favor a tradição e a verosimilhança histórica, acabando por ficar conhecida como “bandeira da fundação”.

DE D. SANCHO I A D. SANCHO II (1185 – 1248)

Se tantas dúvidas se desenham acerca da bandeira usada pelo primeiro Rei de Portugal e pelo seu pai, já quanto ao seu sucessor imediato podemos ter, pelo contrário, algumas certezas. Elas derivam, por um lado, do nosso conhecimento dos usos e costumes vexilológicos coevos e, por outro, das provas documentais existentes quanto ao uso de armas heráldicas por parte de D. Sancho I. Sabemos, com efeito, que os soberanos cristãos coevos, e em particular o de França e os dos restantes reinos peninsulares, aos quais D. Sancho se ligava por laços mais próximos de cultura e de parentesco, ostentavam bandeiras quadradas nas quais se projectavam as suas armas (tal como as usavam, por exemplo, nos seus escudos ou nos seus selos). Ora, ao passo que não temos a certeza absoluta quanto às armas de D. Afonso Henriques, já o seu filho D. Sancho usou indubitavelmente o célebre escudo de prata com cinco escudetes de azul, estando os dos flancos apontados ao centro, cada escudete semeado de besantes também de prata. Tudo indica, portanto, que a bandeira régia consistiria na projecção dessas armas para um quadrado, o que era a forma reservada às insígnias reais (de maneira a que estas se distinguissem imediatamente, num campo de batalha, das restantes bandeiras, as quais tinham formatos diferentes conforme a dignidade das pessoas ou instituições representadas).

A origem desta bandeira régia relaciona-se portanto directamente com a das próprias armas dos Reis de Portugal, tradicionalmente ligadas ao episódio da batalha de Ourique, mito da fundação do reino, de justificação da dinastia reinante e de consagração da própria independência. A escolha das cores das armas e da bandeira revela-se muito diferente do que era costumeiro na heráldica europeia de então, na qual as bicromias vermelho / prata eram dominantes (sendo o azul uma cor relativamente rara). Atendendo à sensibilidade medieval, é provável que a opção cromática se tenha prendido com dois factores: por um lado, poderá tratar-se de mais uma referência mariana, uma vez que o branco e o azul são precisamente as cores da Virgem. Por outro, poderá significar a origem celeste das armas, as quais o mito de Ourique apresenta como uma doação do próprio Cristo ao primeiro Rei de Portugal, em garantia e demonstração do pacto sagrado da fundação do novo reino cristão. O branco e o azul seriam, de qualquer modo, a manifestação plástica da sacralidade da monarquia portuguesa, patente nos símbolos que representavam o seu rei: as armas e a bandeira. Estas manterão a sua forma até ao reinado de D. Afonso III, ocupando, portanto, para além do de D. Sancho I, os de seus sucessores D. Afonso II e D. Sancho II.

A evolução das armas do rei (e do reino) ditará, daqui para a frente, o essencial das modificações da bandeira régia; princípio que podemos observar, na realidade, até à fase final da monarquia.

DE D. AFONSO III A D. FERNANDO I (1248 – 1383)

A bandeira régia sofreu a sua primeira modificação de relevo precisamente por forma a acompanhar a evolução da heráldica real. Esta foi alterada por D. Afonso III com o acrescentamento de uma bordadura de vermelho carregada de um número variável de castelos de ouro. Qual a razão de ser desta mudança ?

A explicação tradicional, já referida pelo cronista Rui de Pina, refere que os castelos da bordadura representariam as sete fortalezas conquistadas aos mouros por D. Afonso III (havendo, é claro, muitas divergências na identificação desses tais sete castelos), representando portanto a posse do Reino do Algarve ou em alternativa, os castelos de Riba-Coa, zona cuja integração definitiva no território português data do reinado de D. Dinis. Outra explicação liga a adopção da bordadura de castelos ao casamento de D. Afonso III com D. Beatriz de Castela; esta teoria, porém, cai por terra ao sabermos que a referida bordadura já aparece num selo de 1251, dois anos anterior à celebração do dito matrimónio. De resto, D. Afonso já em França usara, enquanto Conde de Bolonha, um escudo partido de um semeado de castelos e das armas de sua mulher D. Matilde, Condessa de Bolonha. A utilização do semeado de castelos, alusivos às armas de Castela herdadas de sua mãe ( a rainha D. Beatriz), revela a importância desta ligação genealógica para D. Afonso. Com efeito, a monarquia castelhano-leonesa gozava então de um período de esplendor a que não era alheio o próprio renome pessoal de Afonso VIII de Castela, soberano cuja brilhante política matrimonial havia permitido ligar a Casa de Castela com as mais relevantes famílias reais da Europa Ocidental.

As regras heráldicas determinam que não haja duas pessoas a usar simultaneamente as mesmas armas, uma vez que estas funcionam como sinal identificativo do seu utente. É costume as armas plenas caberem exclusivamente ao chefe de uma linhagem, devendo cada um dos restantes membros da família introduzir no seu escudo um qualquer elemento que o distinga: a isso se chama em linguagem heráldica uma diferença. O brilho da monarquia castelhana explica que todos os netos de Afonso VIII colhessem nas armas de Castela os elementos de diferenciação para as suas armas, com excepção evidente dos primogénitos e soberanos D. Sancho II de Portugal e São Luís de França, os quais traziam as armas de seus reinos sem diferença alguma. A bordadura de castelos, originada portanto nas armas de Castela, funcionou para D. Afonso III como diferença heráldica pessoal, sendo depois integrada de forma definitiva nas armas do Reino. Note-se que o número de castelos da bordadura assumida por D. Afonso era flutuante: talvez na origem a bordadura fosse mesmo semeada de castelos, retomando então em parte as armas “francesas” do infante; de qualquer modo, a quantidade de castelos dependia do preenchimento dos espaços vazios da bordadura, e variava portanto com o formato do escudo e o tipo do seu suporte físico. O número de castelos, na verdade, só se fixará em sete por hábito, mas não por disposição legal, a partir da segunda metade do século XVI (reinados de D. João III e de D. Sebastião, mas sobretudo de D. Henrique). A bandeira assim constituída, com a inclusão da bordadura de castelos, perdurou ao longo dos seguintes sucessores de D. Afonso III: D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro I e D. Fernando I.

II – AS BANDEIRAS REAIS DO ADVENTO DA DINASTIA DE AVIS ATÉ À QUEDA DA MONARQUIA (1383 – 1910)

Com o advento da Casa de Avis, a bandeira real não só sofre alterações, como entra mesmo numa nova fase da sua existência, cujas características fundamentais se manterão, na realidade, até à queda da monarquia em 1910. A primeira dessas características prende-se com o facto de conhecermos documentos iconográficos que nos permitem saber ao certo como eram estas bandeiras: a partir de D. João I, com efeito, abundam as representações da bandeira, seja em iluminuras, pinturas, desenhos, obras impressas, ou outros suportes. A segunda característica aponta para o carácter progressivamente nacional da bandeira régia: é certo que ela continua a representar, antes de mais, o Rei, mas começa-se a diferençar o Rei como chefe de Estado e encarnação da nação, do Rei como pessoa. E não há dúvida que, a partir do episódio do interregno de 1383-1385, se pode falar claramente em sentimento nacional português: esse espírito nacional revê-se no próprio Rei, nas armas que o identificam em todas as ocasiões e na bandeira que o representa e acompanha nos campos de batalha. Por fim, uma terceira característica das bandeiras deste período consiste na existência de um número elevado de usos paralelos de bandeiras que, não representando o Rei nem a nação, simbolizam contudo o Estado nalgumas das suas ramificações: assim surgem as bandeiras de guerra, as de navegação, as de comércio.

Acerca da questão controversa de saber em que medida a bandeira real representa o Rei ou a Nação, assunto que parece seguir uma evolução em tudo semelhante à da heráldica régia, uma última palavra. Com efeito, a partir de D. João I os reis de Portugal passaram a fazer uso não só das armas do reino, transmitidas hereditariamente e ordenadas conforme as regras rígidas da armaria, mas também de sinais pessoais, por norma escolhidos pelos próprios e nos quais se procurava espelhar os princípios religiosos e morais, os objectivos políticos, os projectos pessoais de cada Rei. Esses sinais foram chamados de empresas, começando o seu uso com D. João I e sendo a mais célebre e difundida delas a esfera armilar de D. Manuel I. Ora, sabemos que logo no reinado de D. João I, este Rei fez uso de um pendão pessoal com as cores, as letras e a figura da sua empresa, hábito que os seus sucessores mantiveram todos, pelo menos até D. Sebastião. Assim se diferençavam, de forma óbvia, a bandeira oficial do Rei, símbolo do Estado e da Nação, da sua bandeira privada, símbolo da sua pessoa. Esta distinção veio a desembocar, já no século XVII, na criação do chamado pavilhão régio. A bandeira real já tinha passado a simbolizar univocamente o Estado, quando não a Nação, ao passo que as empresas tinham caído em desuso; por isso, foi necessário criar uma bandeira pessoal para o Rei, destinada a assinalar a sua presença, quer em tempo de guerra, quer de paz. Assim surgiu o pavilhão régio cujo uso se perpetua (…). Tanto as bandeiras das empresas como o pavilhão régio constituem sinais pessoais dos monarcas e não da Nação (…).

DE D. JOÃO I A D. AFONSO V (1385 – 1481)

Com o advento de D. João I, as armas reais sofreram nova alteração, a qual se espelhou na respectiva bandeira. Como mestre da Ordem de Avis, D. João terá feito uso das armas ditas de Portugal Antigo (ou seja, os escudetes das quinas sem bordadura de castelos), por baixo das quais ostentava a cruz desta Ordem para assinalar a sua condição de mestre dela. Quando se tornou regedor e defensor do reino, ou então logo após a sua aclamação como rei nas cortes de Coimbra, D. João I passou a ostentar as armas plenas do reino (com bordadura de castelos, portanto), mas manteve por trás delas a cruz de Avis. Porque guardou D. João esta insígnia mesmo depois de ter renunciado à qualidade de mestre ? Talvez a resposta se encontre na importância simbológica de que se revestiu a denominação de Avis: não era apenas D. João a ser conhecido ou comummente referenciado como mestre de Avis, mas também à causa nacionalista se chamava causa do mestre de Avis. Tal levou mesmo a que o novo ramo reinante da Casa Real ficasse conhecido como Casa de Avis. A cruz da Ordem funcionaria, pois, em conjunto com a cruz de São Jorge, como símbolo da causa da independência defendida e representada por D. João I.

D. JOÃO II (1481 – 1495)

A inclusão da cruz da ordem de Avis na bandeira e nas armas reais perdurou até ao reinado de D. João II. Nas cortes reunidas por este monarca em 1482, a questão da reforma das armas reais foi levantada e terá dado azo a prolongadas discussões, que depois transitaram para o conselho régio. Ao longo de três anos, debateu-se nessa instituição o tema de como reformar a heráldica (e, consequentemente, a bandeira) do Rei de Portugal; as discussões então geradas foram bem nutridas de argumentos contra e a favor das mudanças propostas, segundo nos afiança Álvaro Lopes de Chaves, secretário do rei. Sobre que matérias versavam, então, os debates conducentes a essa reforma ? Em primeiro lugar, colocava-se precisamente a questão da supressão das pontas da cruz da Ordem de Avis: tal como refere o cronista Rui de Pina, estas tinham-se introduzido dentro do escudo das armas régias por erro dos que as representavam (e também por questões simbológicas, acrescentaremos nós); urgia, portanto, eliminar esse elemento que não fazia parte do verdadeiro ordenamento das armas. Em segundo lugar, convinha endireitar os escudetes laterais, tradicionalmente apontados ao centro; posição que, no dizer do referido cronista, “parecia cousa de quebra”, isto é, poderia parecer indicação de algum apoucamento das armas reais. Em terceiro lugar, considerou-se a hipótese de incluir nas armas reais elementos que representassem os novos domínios que o rei de Portugal, mercê dos esforços dos descobrimentos e das conquistas, havia incorporado na sua Coroa.

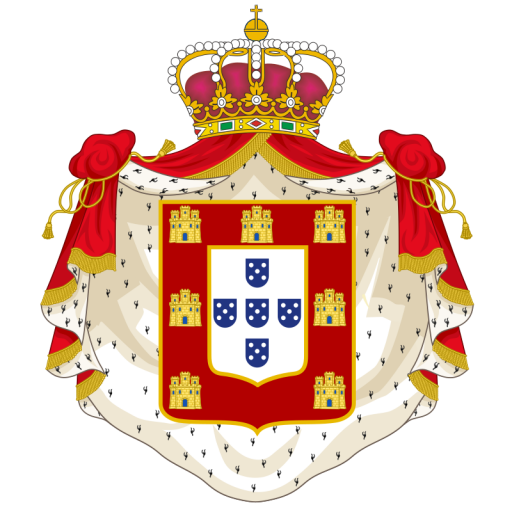

Em 1485, quando D. João II houve necessidade de cunhar moeda própria, chegou-se finalmente a uma decisão sobre como se deviam ordenar, daí para a frente, as armas do rei de Portugal. Das três propostas, acabaram por ser retidas as duas primeiras: suprimiram-se as pontas da cruz da Ordem de Avis e endireitaram-se os escudetes laterais (ficando, portanto, todos os cinco na mesma posição), mas acabou por se entender que não era de incluir nas armas nenhum símbolo da expansão ultramarina. Quanto à bandeira usada por D. João II, consistia na projecção dessas mesmas armas para superfície quadrada da bandeira régia, como saía fazer-se até então.

As armas assim constituídas mantiveram-se, apenas com variações de estilo e alterações nos elementos exteriores ao escudo, ao longo de todo o resto da vigência da monarquia (com algumas breves excepções de que trataremos adiante) e mesmo, na realidade (…), até aos nossos dias. Não deixa de ser espantoso e raro verificar, portanto, que o ordenamento das armas nacionais portuguesas se mantém inalterado, na sua essência, desde há meio milénio !

DE D. MANUEL I A D. JOÃO III (1495-1557)

O costume de a bandeira real consistir na simples projecção do escudo de armas régio para o quadrado formado pelo pano da bandeira, vigente até ao início do reinado de D. Manuel I, terá sido alterado por iniciativa deste monarca. Em vez da mera projecção do conteúdo do escudo, a bandeira passou a ostentar um campo branco em cujo centro assentava o escudo de armas encimado pela coroa real aberta. Perguntar-se-á a razão de tal inovação e da escolha do branco como cor de fundo da bandeira. A causa fundamental da criação duma cor de fundo da bandeira, devemos procurá-la na necessidade de representar de forma mais evidente a qualidade régia do seu detentor. O formato quadrado da bandeira, exclusivo do soberano, havia até então servido de indicador suficientemente claro para assinalar a condição régia. No entanto, ou porque o uso de bandeiras quadradas se houvesse entretanto alargado (por concessão ou por abuso) ou porque o seu significado já não fosse tão nítido para a maior parte dos observadores, sentiu-se a necessidade de acrescentar uma outra distinção.

Os usos heráldicos dos reis de Portugal há muito incluíam a representação de ornamentos exteriores ao escudo. Desses ornamentos a coroa real aberta era a que simbolizava de forma mais nítida a condição de rei, por isso se havia tornado a sua figuração tanto em selos de autoridade como em pedras de armas, moedas, ou quaisquer outras manifestações heráldicas. Tanto assim que a representação das armas do rei de Portugal, podendo compreender ornamentos variáveis, tinha passado a representar como elementos fixos e quase indissociáveis o escudo (essência das armas) e a coroa (indicativa de que se tratava das armas de um rei). Assim, parece natural que D. Manuel I tenha querido transplantar para a bandeira esta outra distinção, indicativa de soberania: o conjunto escudo / coroa.

Mister se tornava criar uma cor de fundo, sobre a qual assentaria o referido conjunto: a escolha recaiu sobre a cor branca. Resta averiguar o porquê desta opção. Mais uma vez, a resposta é fácil de encontrar: trata-se de uma questão simbológica e estética. Era preciso que o fundo da bandeira tivesse algum tipo de correspondência simbólica com as armas, e por isso se escolheu precisamente a cor do próprio campo delas – prata ou branco. Por outro lado, essa cor devia fazer realçar o escudo, o que é assegurado pelo contraste visual do fundo branco com o vermelho da bordadura de castelos e mesmo com o amarelo da coroa.

Esta bandeira esteve em uso durante os reinados de D. Manuel I, D. João III e durante a maior parte do de D. Sebastião.

Esta bandeira esteve em uso durante os reinados de D. Manuel I, D. João III e durante a maior parte do de D. Sebastião.

DE D. SEBASTIÃO A D. MARIA I (1557 – 1816)

O reinado de D. Sebastião corresponde a um período importante na consolidação do poder régio e na própria reflexão acerca da origem, natureza e limites desse mesmo poder. Na esteira da tendência geral europeia, a monarquia portuguesa tende a afirmar a sua plena soberania, em conformidade com o princípio de “rex in regno suo est imperator” (“o rei no seu reino é imperador”), isto é: dentro das fronteiras do seu reino, o monarca não reconhece autoridade superior à dele, que não seja a divina (porque na doutrinação medieval como na moderna, Deus é fonte primeira e última de todo o poder). Para simbolizar essa doutrina política, os reis europeus haviam ficado a fazer uso de uma nova coroa régia. Até então, com efeito, vigoravam na Europa as chamadas coroas reais abertas, compostas por um diadema ornamentado com pedras preciosas, sobre o qual corria um friso de folhas de acanto ou outros elementos decorativos (por vezes específicos de um determinado rei, como as flores-de-lis dos reis de França e Inglaterra). Para assinalar a mudança e o engrandecimento do conceito de poder, os reis começaram a modificar a coroa, tornando-a cada vez mais próxima do modelo fornecido pela coroa imperial (do Sacro Império Romano-Germânico). Esta coroa, dita de Carlos Magno e porventura inspirada nas práticas bizantinas, conservava-se, juntamente com os restantes símbolos do poder imperial, no tesouro da catedral de Aix-la-Chapelle. Ao simples aro decorado com um friso juntava uma cobertura de aros e forro que a fechavam na parte superior, sendo o conjunto encimado por uma cruz. Essa cobertura significava, precisamente, que, para além de Deus, o Imperador não reconhecia nenhuma autoridade acima dele. Foi portanto conforme este modelo e esta prática que D. Sebastião modificou a coroa das armas reais portuguesas, fechando-a com aros rematados por uma cruz (ou, por vezes, por um globo encimado pela cruz), por forma a assinalar a sua condição imperial, ou seja, a sua plena soberania. Talvez quisesse mesmo representar ao mesmo tempo a própria existência do império político ultramarino português, exaltando desta forma o sentimento nacional que então atingia um dos seus momentos mais elevados (não esqueçamos que Luís de Camões escreveu Os Lusíadas nesta época). A coroa assim criada, chamada coroa real fechada, manter-se-á nas armas e na bandeira dos reis de Portugal até ao fim da monarquia, apenas com variações de estilo (composição do diadema e do friso, número e formato dos aros, existência ou não de forro, elementos decorativos do conjunto). Usaram-na, portanto, para ale dos restantes reis da Casa de Avis (D. Henrique e D. António), os soberanos da Casa de Habsburgo (Filipe I, II, e III) e, depois da Restauração de 1640, todos os da Casa de Bragança (começando com D. João IV e terminando com D. Manuel II). A modificação da coroa não afectou, todavia, a cor do campo da bandeira, o qual permaneceu branco. Assim, a bandeira branca tendo ao centro o escudo de armas encimado pela coroa real fechada tornou-se na bandeira nacional portuguesa vigente durante mais tempo, pois o seu uso estendeu-se por cerca de dois séculos e meio, desde o reinado de D. Sebastião até ao fim do de D. Maria I. Entretanto, em meados do século XVI, em data difícil de assinalar, a bandeira real deixou de ser quadrada, para assumir o formato rectangular. Tal modificação ter-se-á dado devido à influência das bandeiras navais, nas quais, por causa da diferença da conservação do tecido, se havia passado a preferir um formato que deixasse uma margem maior no lado flutuante da bandeira, no qual se verificava um mais rápido desgaste. O que permitia que a figura central (as armas reais, neste caso) fosse menos atingida pelo gasto. (…).

D. JOÃO VI (1816 – 1826)

As armas reais e, consequentemente, a bandeira nacional voltaram a sofrer uma nova modificação no início do reinado de D. João VI, em circunstâncias que explicaremos de seguida. Por motivos estratégicos, a Família Real, a Corte e os organismos centrais do Estado haviam-se transferido para o Brasil em 1808, escapando desta forma às garras dos invasores franceses. Há muito tempo que o Brasil constituía o coração económico do império português; a partir daquele momento, tornou-se também no seu centro político. Para manifestar essa nova condição, o Rei D. João VI, chegado ao trono em 1816 depois de uma longa regência durante a incapacidade de sua mãe, D. Maria I, houve por bem alterar a designação oficial do reino. D. Manuel I havia inaugurado um título régio extenso e bem denotativo da dimensão do império que os portugueses haviam criado mundo afora: Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar, em África Senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc. Nesse longo título, como se vê, não constava menção ao Brasil, e por essa ausência contrastar violentamente com a realidade política entretanto criada, determinou D. João VI a elevação do Brasil a reino. Formou-se então uma Monarquia tríplice, denominada Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, cujas armas consistiam na alegada junção da heráldica dos três Reinos: Portugal fornecia o núcleo central com o campo de prata e as quinas; o Algarve contribuía com a bordadura de castelos, tradicionalmente associada, como vimos, à integração deste reino sob D. Afonso III; mas o Brasil, esse, como poderia estar simbolizado ? Pois se, até então não tinha categoria de reino, nem armas próprias que o representassem ! Resolveu-se a questão de forma expedita: a lei de 13 de Maio de 1816 dotou o novo reino de armas próprias, consistindo num campo de azul com uma esfera armilar de ouro. A escolha deste símbolo explica-se facilmente; a esfera armilar, empresa dos reis D. Manuel e D. João III, havia sido largamente usada nos domínios ultramarinos, ao ponto de ter servido, desde finais do século XVII, como elemento identificativo do estado do Brasil (nas moedas emitidas nas oficinas monetárias portuguesas no Brasil, por exemplo). Nada mais natural, portanto, que a retoma deste símbolo de uso já consagrado para com ele se ornar a heráldica do reino do Brasil. As armas do Brasil assim constituídas passaram a ser usadas em conjunto com as de Portugal: ao escudo com essas armas, de formato redondo, foi sobreposto o das armas reais portuguesas. O conjunto assim criado passou a constituir a heráldica do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É interessante notar que nesta composição as armas reais portuguesas parecem ser sustentadas pelas brasileiras, tal como o Brasil estava servindo de sustentáculo do império português, no momento a aflição pelo qual Portugal passava com as invasões francesas.

A bandeira dotada das armas deste Reino Unido manteve-se em vigor em Portugal até à morte do Imperador-Rei D. João VI em 1826. O falecimento deste soberano veio despertar delicadas questões de ordem política e dinástica, as quais se reflectiram de forma marcante na bandeira nacional.

DE D. MARIA II A D. MANUEL II (1830 – 1910)

O término do reinado de D. João VI correspondeu a uma época conturbada da história portuguesa, durante a qual, ao longo de oito anos (1826 – 1834), se defrontaram os legitimistas (partidários de D. Miguel) e os liberais (seguidores de D. Pedro e de sua filha D. Maria II). Foi esta penosa guerra civil que originou nova mudança na bandeira nacional. A segunda metade do século XVIII tinha assistido à difusão da moda do uso de laços e topes, apostos em vestes e chapéus que indicavam a ligação a um determinado Estado, ou a um movimento ou ideário político. Nesse sentido, já em 1796 o príncipe-regente D. João (futuro D. João VI) havia instituído um laço escarlate e azul para os chapéus de todos os militares ao serviço de Portugal. Após a revolução liberal de 1820, surgiu a ânsia de criar novas cores nacionais. Na reunião das Cortes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa de 14 de Agosto de 1821, o deputado Manuel Gonçalves de Miranda propôs, assim, a criação de um “laço nacional” das cores verde e amarela. As Cortes apreciaram a ideia, mas não as cores propostas. Em lugar destas, por proposta do deputado Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mourato, foi decretado a 22 do mesmo mês que o laço a ser usado obrigatoriamente por todos os funcionários públicos, tanto civis como militares, e livremente por todos os restantes cidadãos, teria as cores branco e azul. Essa escolha fundamentou-se na suposta origem das armas nacionais na cruz azul sobre fundo branco usada pelo Conde D. Henrique, pai do primeiro Rei de Portugal. A partir de então, o laço branco e azul transformou-se na insígnia de todos quantos defendiam os ideais liberais e o projecto de uma monarquia constitucional. Naturalmente assim que as forças contra-revolucionárias retomaram o poder, a seguir à vila-francada de 1823, aboliram o laço branco e azul e restauraram o azul e escarlate, por carta de lei de 19 de Junho desse ano. No movimentado período do final do reinado de D. João VI (1823 – 1826), da regência de D. Isabel Maria (1826 – 1828) e do reinado de D. Miguel (1828 – 1834), à rivalidade entre absolutistas e liberais correspondeu a fidelidade, respectivamente, às cores azul / escarlate e branco / azul. No período da guerra civil surgiram as primeiras bandeiras azuis e brancas como símbolo da luta pela causa liberal. Essa associação tornou-se oficial pelo decreto nº 100, de 18 de Outubro de 1830, pelo qual o Duque da Terceira, regente em nome da rainha D. Maria II, criou a nova bandeira nacional “bipartida verticalmente em branco e azul, ficando o azul junto da haste, e as Armas Reaes collocadas no centro da Bandeira metade sobre cada huma das cores”. Com a vitória da causa liberal, consagrada pela convenção de Évora-Monte em 1834, a bandeira azul e branca tornou-se na bandeira representativa da monarquia constitucional, e como tal perduraria vigente até à queda do regime monárquico em 1910. Vigorou esta bandeira, portanto, durante os reinados dos descendentes de D. Pedro IV que chegaram a ocupar o trono português: D. Maria II, D. Pedro V, D. Luís, D. Carlos e D. Manuel II.

(1) Bandeiras de Portugal, Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém, 2004